Liebe Leser*innen,

das proklamierte „Krisenjahr“ 2020 neigt sich seinem Ende zu, die Coronavirus-Pandemie vorerst aber nicht. Auch für die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung war es ein besonderes Jahr – nicht zuletzt, da unserem Namenspatron bereits im März, als Fälle von Covid-19-Infizierten zum ersten Mal in Europa auftraten, eine ungewohnte Aufmerksamkeit zukam.

Wir haben uns in diesem Zuge gefragt, inwiefern heutige Krisensituationen den Krisen ähneln, mit denen Schmidt als Politiker konfrontiert war. Mehr dazu lesen Sie in unserem Schmidtletter.

Ihre Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung

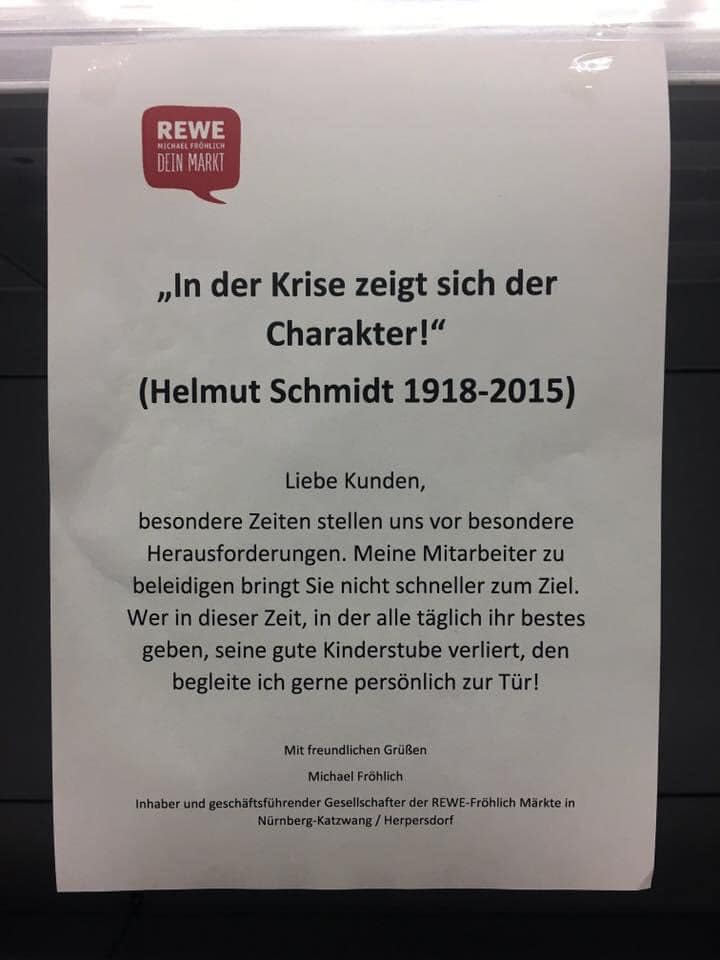

Das proklamierte „Krisenjahr“ 2020 neigt sich seinem Ende zu, die Coronavirus-Pandemie vorerst aber nicht. Auch für die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung war es ein besonderes Jahr – nicht zuletzt, da unserem Namenspatron bereits im März, als Fälle von Covid-19-Infizierten zum ersten Mal in Europa auftraten, eine ungewohnte Aufmerksamkeit zukam. „Wer wird der neue Helmut Schmidt?“ fragten Journalist_innen vieler deutscher Nachrichtenportale. Sie stilisierten den ehemaligen Bundeskanzler als Inbegriff des zupackenden „Machers“ und unfehlbaren Krisenmanagers, der – so hieß es implizit wie explizit – Deutschland in gewohnt krisenerprobter Manier durch die Pandemie geführt hätte. Neben dieser medialen Konstruktion des Krisenmanagers Schmidt schnellten Google-Suchergebnisse für Schmidts wohl berühmtestes Krisen-Zitat – „Charakter zeigt sich in der Krise“ – in die Höhe; Straßenkünstler*innen verewigten ihn am U-Bahnhof Kiwittsmoor, unweit seines jahrzehntelangen Wohnorts im Neubergerweg in Hamburg-Langenhorn, als Graffiti („Helmut Schmidt würde Zuhause rauchen“); und Supermärkte platzierten sein Krisen-Zitat an ihren Eingängen.

Foto: https://www.facebook.com/BeruehrendeWorteSprueche

Zu den „schmidtschen Krisen“, die das Bild des Krisenmanagers im öffentlichen Bewusstsein nicht erst seit der Pandemie festigten, gehörte mitnichten nur die Hamburger Sturmflut im Februar 1962, mit der Schmidt als neuer Polizeisenator konfrontiert war und die besonders in Hamburg als Referenz herhält. Auch in seiner Kanzlerschaft sah er sich mit nationalen und internationalen Krisen konfrontiert: der Ölpreiskrise 1973, dem „Deutschen Herbst“ 1977, oder dem NATO-Doppelbeschluss 1979, in dessen Folge in Deutschland und Westeuropa eine breite Friedensbewegung entstand, die sich auch gegen Schmidts Politik richtete.

Ein häufiges Merkmal von Krisensituationen ist die Stilisierung bestimmter Personen zu Krisenmanagern.

Doch was eint letztlich diese sehr unterschiedlichen Krisen? Kann uns die Konstruktion von Helmut Schmidt als Krisenmanager, die wir im Jahr 2020 erlebten, mehr darüber verraten, wie allgemein mit Krisen umgegangen wird – in den Medien, der Bevölkerung, in Demokratien? Es ist ein häufiges Merkmal von Krisensituationen, dass bestimmte Personen, wie aktuell Gesundheitsminister Jens Spahn oder der Virologe Christian Drosten, zu Krisenmanagern stilisiert werden. Aber neben dieser Fokussierung auf eine, meist männliche, Person und ihrer unterkomplexen Stilisierung als „Retter in der Not“ (oder „Herr der Fluten“ im Fall Schmidts) gibt es eine Reihe von weiteren Gemeinsamkeiten historischer und aktueller Krisen sowie ihrer Narrative.

In Krisenzeiten bedarf es etwa oft schnellen Handelns und, daran anknüpfend, der Bereitschaft, kürzere Entscheidungs- aber auch (demokratische) Legitimationswege zu akzeptieren. „Das Grundgesetz habe ich nicht angeschaut in diesen Tagen“, wird Schmidt selbst oft in Bezug auf seine Maßnahmen während der Sturmflut zitiert. Die Bereitschaft, demokratische Prozesse zu umgehen, einzuschränken oder abzukürzen, konnten wir auch zu Beginn der Pandemie beobachten, als das Versammlungsrecht nach Grundgesetz Artikel 8 für den Infektionsschutz eingeschränkt wurde. Im Verlauf der Krise wurden dann aber Stimmen auch aus der Wissenschaft laut, die bis heute eine stärkere Einbeziehung des Parlaments fordern, da sie bleibende Schäden für das demokratische Gemeinwesen durch eine andauernde Regierungsführung „im Not-Modus“ befürchten.

In Krisenzeiten bedarf es etwa oft schnellen Handelns und, daran anknüpfend, entsteht der Druck, kürzere Entscheidungs- aber auch (demokratische) Legitimationswege zu verfolgen und letztlich zu akzeptieren.

Weiter ist vielen Krisen inhärent, dass Partikular- oder Parteiinteressen in den Hintergrund geraten und Politiker*innen über Parteigrenzen hinweg kooperieren (müssen). Helmut Schmidts überparteilich organisierter „Großer Krisenstab“ im Deutschen Herbst, in dem auch Personen aus der Praxis saßen (wie etwa der Chef des Bundeskriminalamtes Horst Herold), ist ein charakteristisches Beispiel dafür. Schmidt nutzt den disziplinübergreifenden Austausch im Übrigen als kontinuierliche Inspiration unabhängig von Krisenzeiten und etabliert dafür feste Gesprächsformate, wie etwa die Freitagsgesellschaft. Auch in den USA lobte 2012 der republikanische Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, Präsident Barack Obamas überparteiliches Krisenmanagement nach Hurrikan Sandy – obwohl sich Obama gerade im Wahlkampf gegen den republikanischen Herausforderer Mitt Romney befand. Diese Bereitschaft zum Austausch über politische Lager, Disziplinen und Berufsgruppen hinweg ist in Krisenzeiten meist höher, wenngleich sie auch in anderen Zeiten zu zahlreichen Themen sinnvoll sind.

Das überparteiliche Management ist in Krisenzeiten sinnvoller denn je.

Ein drittes Beispiel für Gemeinsamkeiten von Krisen ist die sprachliche Verschiebung hin zu der stärkeren Verwendung von militärischen Jargons – jüngst zu sehen, als europäische Politiker wie Emmanuel Macron in Frankreich oder Boris Johnson in Großbritannien dem Coronavirus „den Krieg“ erklärten. Auch Helmut Schmidt wird nachgesagt, in seiner Politik allgemein und in seinem Krisenmanagement im Besonderen häufig auf eine militärisch codierte Sprache zurückgegriffen zu haben. Teil dieser Kommunikationsstrategie ist oft das Ziel, der Bevölkerung Sicherheit und Kontrolle bei zeitgleichem Durchgreifen zu vermitteln. Eine solche sprachliche Verschiebung kann aber auch zu einer „Versicherheitlichung“ von Krisen beitragen, um weitreichende Maßnahmen vorzubereiten und zu legitimieren, wie etwa den Einsatz von Militär oder das Nutzen von Notstandsgesetzen.

Bei allen Gemeinsamkeiten stellt sich gleichwohl die Frage: Haben sich Krisen und Krisennarrative auch verändert?

Von der Europäischen Union sagt man heute beispielsweise oft, dass sie mit so vielen Krisen gleichzeitig konfrontiert sei, dass sie sich in einer „Poly-Krise“ befinde, in der Krisengovernance zur Alltäglichkeit wird. Bezeichnen wir einfach schneller Phänomene als „Krise“ oder sind wir beispielsweise aufgrund von Veränderungen wie Klimawandel und Globalisierung tatsächlich mehr als früher von Krisen bedroht? Auch erscheinen Krisen heute meist komplexer und undurchsichtiger. Liegt das nicht zuletzt daran, dass sich unser Zugang und Umgang mit Informationen verändert hat und wir durch das Internet und Kanäle wie Facebook oder Twitter eine neue Gleichzeitigkeit an Informationen erfahren, die deutlich anders ist als etwa zu Zeiten der Sturmflut, als es Helmut Schmidt gelang, sein Image als Krisenmanager selbst (medial) mitzugestalten? Insbesondere die erstmals verhängte und größtenteils befolgte Nachrichtensperre während der Schleyer-Entführung zeigt eindrücklich, wie es der Bundesregierung damals möglich war, auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen. Aktuell wäre das nicht mehr denk- und vor allem umsetzbar. Doch wie berichten heute Medien über Krisen(manager*innen) und was macht das mit der Krise selbst?

Solche und weitere Fragen wird die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung mit externen Gästen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien in einem Podcast zum Thema Krise(n), ihren Konstruktionen und ihrem Management besprechen. Hierbei soll es neben aktuellen Krisen auch um historische Vergleiche zu Zeiten von Helmut Schmidt und seinem eigenen Image als Krisenmanager und „Macher“ gehen.